✔ 文系の高卒でも合格できる?

✔ 文系で何から勉強していいか分からない

✔ 必要な数学範囲が分からずどこまで勉強するのか不安

筆者も文系の普通科高校が最終学歴でありながら、就職先で電気関係の部署に配属され苦労をしました。(資格を取得しろだの勉強しろなど)

そんな中、転職を考えると高卒の学歴からして資格の1つも必要となり、電験取得を考えたとき「数学」の勉強は避けて通れず上記のような不安が芽生えました。

この記事はそんな文系が電験受験を考えた際に真っ先に立ちはだかる「電気数学」に対する不安を払拭するための記事です。

この記事を読めば「何を」、「どこまで」勉強すればいいのか、具体的に何を実施すればいいのか分かります。

おすすめ教材の電気数学ドリルを実施してあとは次に進むだけ!分数計算もできなかった筆者でも2年で電験3種と電験2種を取得することも可能です。

数学が苦手でもご安心ください!高校文系の数学範囲でも合格できます!

目次

文系出身者のための電験3種数学攻略ガイド

数学が苦手がおちいる やってはいけない勉強方法

数学が苦手だからといって以下のような勉強方法では何年も時間がかかってしまいます。

〇 基礎を固めすぎる

• 計算練習を重視:四則演算(足し算・引き算・掛け算・割り算)を確実にできるようにする。

• 基本公式を理解:公式は「なぜそうなるのか」を簡単な例で理解する。

• 中学レベルからやり直し:苦手意識がある場合、小学校~中学レベルの問題集をやり直すと良い。

苦手意識を克服するために小中学からの勉強など時間の無駄!

なぜそうなるのか?や公式の必要性は理論の学習で理解できてきます。

分数の計算法の克服から始めましょう!

〇問題を解く量を増やしすぎる

確かに計算量を増やせば増やすほど理解力は高まりますが、理論の学習の中でイヤほど計算をすることになります。必要な公式を覚えるだけで十分です。しかし以下のことは最初は意識すると効果的です。

• 1問ずつ丁寧に解く(間違えたら解説を読んで理解)。

• 簡単な問題を10問以上解く。

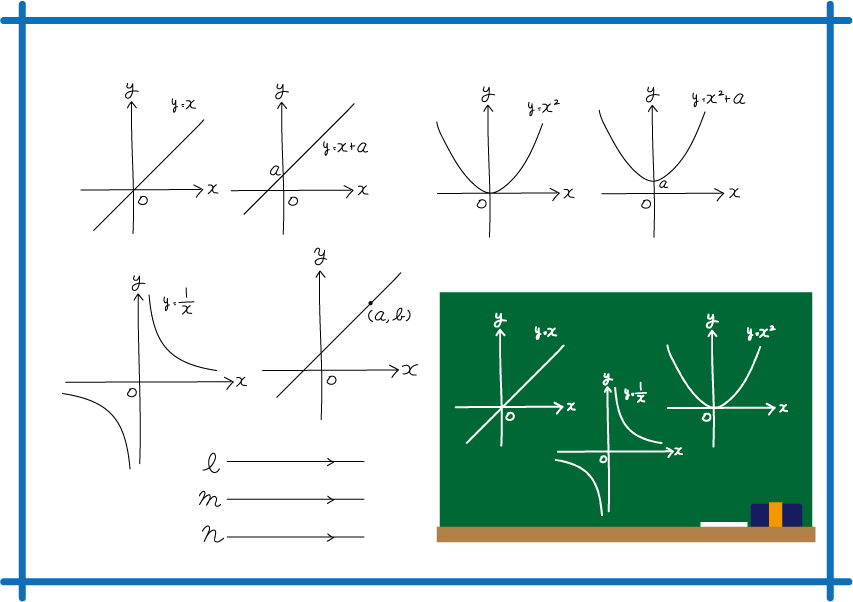

電験3種に必要な数学範囲を徹底解説

電験三種(第三種電気主任技術者試験)に必要な数学の範囲 は、高校数学の基礎+α程度ですが、特に以下の分野が重要です。

1. 四則演算と指数・対数(基礎計算)

電験三種では計算が多いため、基本的な計算力が必要です。

✅ 四則演算(+ – × ÷):計算ミスを減らすため、確実にできるようにする。

✅ 指数法則(電圧・電流・抵抗の計算で使用)

✅ 対数(log)(デシベル[dB]計算で登場)

※理解が難しく使いどころも極小なので筆者は対数は捨てました。

2. 方程式・不等式

✅ 一次方程式・二次方程式:回路計算で使用。

✅ 連立方程式:オームの法則やキルヒホッフの法則の計算で必要。

• 例:

• V = IR(オームの法則)

• P = VI(電力計算)

3. 三角関数(交流回路)

交流回路の計算では 三角関数(sin, cos, tan) が必須。

✅ 三角関数の基本(電圧・電流の位相差を求める)

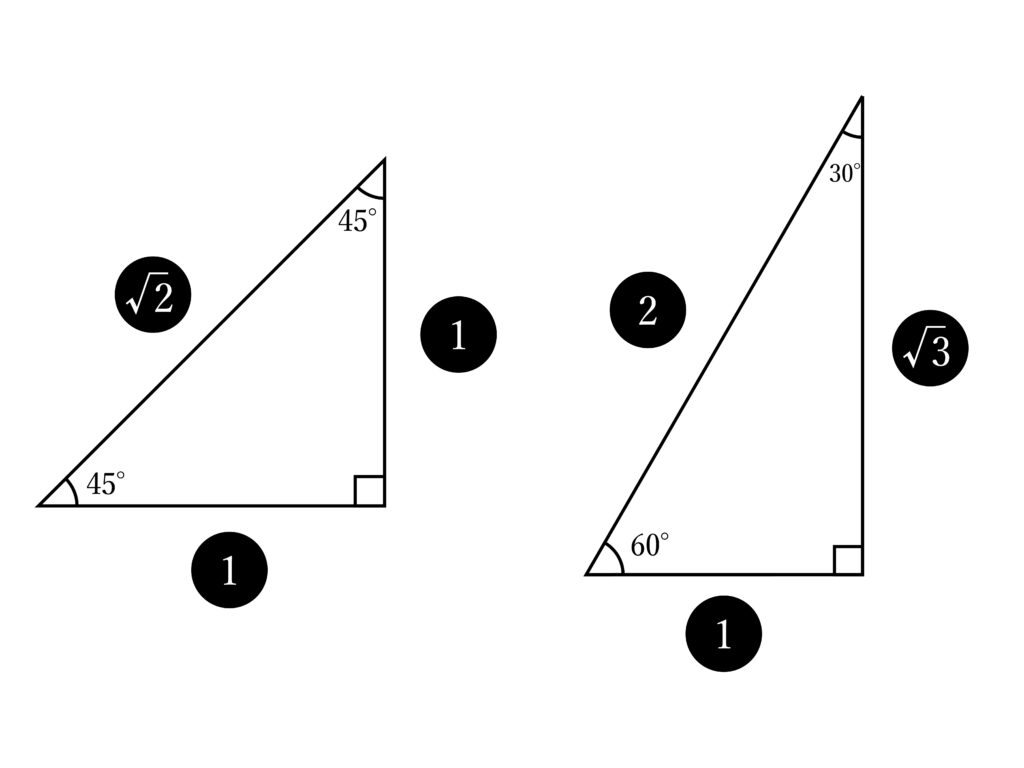

✅ 三角比の値(30°, 45°, 60°など)

✅ 加法定理・三角関数の合成(交流波形の合成で使う)

• 例:

• sin2乗θ + cos2乗θ = 1

• 三角比 1:2:√3 や 1:1:√2

4. ベクトル(交流計算)

交流計算では、電圧・電流をベクトル(フェーザ)で表す。

✅ 複素数(jを使う計算)(インピーダンス計算で必要)

✅ 直交座標と極座標の変換

• 例:

• Z = R + jX(インピーダンスの表記)

5. 指数関数・対数関数

主に 過渡現象やデシベル計算 で使う。

✅ e(自然対数)の計算

✅ 指数関数の微分・積分(簡単なもの)

まとめ

✅ 高校数学の基礎(計算力・指数・対数・方程式・三角関数)

✅ 三角関数とベクトル計算(交流回路)

✅ 複素数(jを使う計算)

✅ 微分・積分(試験では使わない、深い理解に必要なだけ)

苦手なら、 「電験三種用の数学参考書」 でポイントを押さえると良いです。

例えば:

📕 『電験三種の数学入門帖』(オーム社)

📕 『電験三種やさしく学ぶ数学』(秀和システム)

まずは 四則演算と指数・対数、三角関数を優先的に復習 するのがオススメ!

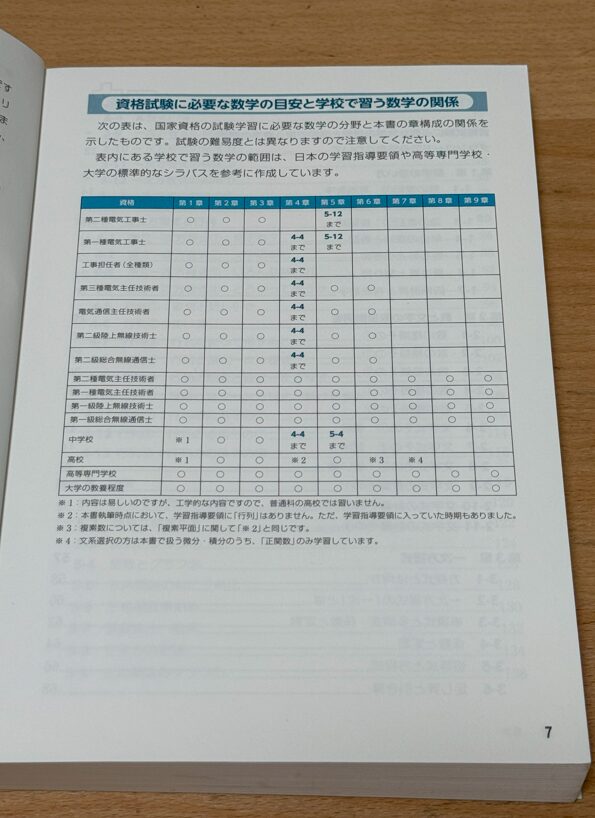

筆者のおすすめは文系でも分かる電気数学という書籍です。電気工事士から電験3種、電験2種まで各資格に必要な数学の範囲の一覧があります。

文系向け!基礎から電験の数学マスターする方法

計算方法、応用の仕方などを身に着けるにはとにかく問題を解くのみ!です。

普通科高校の文系程度の知識プラスαで充分対応できるため電験の計算ドリルなどを1回解くだけで思い出してきてきます。

電気の応用については理論の学習の中で身につくため、電気数学の習得に時間を掛けなくても大丈夫です。(筆者は1か月で薄いドリル1冊を終わらせました)

電験三種数学の基礎知識を固めるには

冒頭のとおり、以下のドリルを1巡しただけです。数学など解法を覚えてとにかくやっていくだけです。数式の意味合いや活用方法は理論の学習が理解させてくれるためです。

電験3種書き込み式最強計算ドリル

文系がつまずきやすい範囲の要点解説

文系の人が 電験三種の数学でつまずきやすい範囲 は、主に 「複素数(j)」「三角関数」「指数・対数」です。

※厳密には「微分・積分」 も理解に必要ですが、難しいので無視した方が無難です。電験2種から必須になります。

① 複素数(j を使う計算)

✅ 電験三種で必要な理由

• 交流回路では 電圧・電流の「位相ずれ」 を考える必要がある。

• 「j」を使うと、面倒な三角関数の計算を 足し算・引き算で済ませられる。

✅ つまずきポイント

• 「j って何?虚数って何?」

• 「j^2 = -1 の意味が分からない」

• 「普通の数とどう違うの?」

✅ 要点(これだけ理解すればOK)

• j は「90度回転させる道具」 くらいの気持ちでOK!

• j を掛けると 90°回転、j² を掛けると 180°回転

• 交流では「電圧・電流の向き」が大事だから、j を使うと計算しやすい

📌 基本ルール

• j^0 = 1(普通の数)

• j^1 = j(90°回転)

• j^2 = -1(180°回転)

• j^3 = -j(270°回転)

• j^4 = 1(360°回転=元に戻る)

✅ 対策(簡単な攻略法)

✔ 複素数は「ベクトルの回転」と思う(難しく考えない!)

✔ 「j は90度回すスイッチ」くらいに割り切る

✔ 図を書いてみると理解しやすい!

② 三角関数(交流回路)

✅ 電験三種で必要な理由

• 交流波形(電圧・電流の変化)を扱うため。

• 三角関数を使わないと「電圧・電流のずれ(位相)」を表せない。

✅ つまずきポイント

• 「sin、cos、tan の違いが分からない」

• 「なぜ電圧・電流を角度で表すの?」

• 「合成や加法定理が難しい」

✅ 要点(これだけ理解すればOK)

• 三角関数は「波の高さを求めるツール」

• 交流の波は「円を横から見た形」(だから角度で表す)

• sin は「縦の成分」、cos は「横の成分」

📌 基本公式(最低限これだけ)

• \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1(これだけ覚えればOK)

• \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}(三角比の基本)

• 30°, 45°, 60°の sin・cos の値は覚えておく

✅ 対策(簡単な攻略法)

✔ 「円を横から見たら波になる」と考える

✔ 三角関数の値は「暗記」ではなく「図を描いて確認」する

試験本番ですぐ使えるコツと心構え

✔ まずは sin, cos のグラフを何回も書く!

③ 指数・対数(デシベル計算)

✅ 電験三種で必要な理由

• 電圧・電流の変化を「指数」で表す」ことが多い。

• デシベル(dB)計算では対数(log)を使う。

✅ つまずきポイント

• 「指数って何?対数って何?」

• 「log の計算方法が分からない」

• 「dB 計算の意味が分からない」

✅ 要点(これだけ理解すればOK)

• 指数は「繰り返しの掛け算」

• 10^2 = 10 \times 10 = 100

• 10^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1000

• 対数は「逆算する道具」

• \log_{10} 100 = 2(10を何回かけたら100? → 2回)

• \log_{10} 1000 = 3(10を何回かけたら1000? → 3回)

📌 デシベル(dB)計算の公式(これだけでOK)

• 電力比 → dB = 10 \log \frac{P_2}{P_1}

• 電圧比 → dB = 20 \log \frac{V_2}{V_1}

✅ 対策(簡単な攻略法)

✔ 指数と対数は「掛け算の回数」と考える

✔ log は「逆算する道具」と思えばOK

✔ デシベルの公式を覚えて、実際に計算してみる!

④ 微分・積分(過渡現象)

✅ 電験三種で必要な理由

• コンデンサ・コイルの動作を表すため

• 電流・電圧の変化を数式で表すと微分・積分が出てくる

✅ つまずきポイント

• 「微分って何?積分って何?」

• 「数式が難しくて拒否反応が出る」

• 「過渡現象の計算が理解できない」

✅ 要点(これだけ理解すればOK)

• 微分は「変化の速さ」

• 例:車の速度(m/s)は、位置の変化を時間で割ったもの → 速度は微分

• 積分は「合計」

• 例:速度(m/s)を時間で積分すると、移動距離(m)になる

📌 基本公式(最低限これだけ)

• I = C \frac{dV}{dt}(コンデンサの電流)

• V = L \frac{dI}{dt}(コイルの電圧)

✅ 対策(簡単な攻略法)

✔ 「微分=変化の速さ」「積分=合計」と覚える

✔ 数式を気にせず、グラフで理解する!

✔ まずは「電圧と電流の関係」の図を何度も見る!

まとめ

✅ 複素数(j) → 「90度回転スイッチ」と思う!

✅ 三角関数 → 「sin, cos は円の成分」と覚える!

✅ 指数・対数 → 「掛け算の回数を数える道具」と考える!

✅ 微分・積分 → 「変化の速さ」と「合計」と思えばOK!

電験三種は、 「難しい数学」よりも「イメージ」が大事!

まずは 「図を描く」「簡単な例で考える」 ことから始めましょう!

電験3種数学分野で押さえておきたいポイント

電験三種で必要な数学分野のポイント を 最短ルートで押さえる ために、 「公式の意味」→「最低限の計算テクニック」→「実践での活用」 の流れで解説します。

✅ 押さえるべき数学分野

1. 複素数(j を使った計算)

2. 三角関数(交流計算)

ここを理解すれば、 数学の苦手意識を減らしつつ、効率よく点数が取れます!

① 複素数(j を使った計算)

✅ なぜ必要?

• 交流回路では 電圧・電流の「位相(ずれ)」 を考えるために使う

• 「j」を使うと 足し算・引き算で計算できる

✅ 最低限これだけ覚えればOK!

• j は「90°回転するツール」 と思えばOK!

• j^2 = -1(180°回転)

• j^3 = -j(270°回転)

• j^4 = 1(360°回転=元に戻る)

🟢 攻略法 → 「コイルは j(遅れる)、コンデンサは 1/j(進む)」とざっくり覚える!

② 三角関数(交流計算)

✅ なぜ必要?

• 交流波形は 「sin 波」で表される ため

• 電圧・電流の合成(フェーザ表現) に使う

✅ 最低限これだけ覚えればOK!

• \sin^2\theta + \cos^2\theta = 1

• 角度の基本値(30°, 45°, 60° の sin・cos の値)は覚えておく

電験三種試験に向けた教材・参考書選び

おすすめの参考書とレビュー

1. 市販の参考書・問題集

• 『みんなが欲しかった! 電験三種 合格へのはじめの一歩 第3版』(TAC出版)

初学者や文系の方でも理解しやすい内容で、価格は約2,200円です。問題集もセットになっているので買い足す必要もありません。

• 『文系でも分かる電気数学』

先にも紹介した教材です。理解が及ばないときに補填してくれる頼りになる1冊です。

2. 通信講座の学科単独利用

通信講座は独学が不安な方におすすめです。 しかし挫折して費用を無駄にするのでは?との不安もあると思います。

そんな方には科目別の受講コースがあります。数学対策コースなどもあるのでサンプル動画を見て購入してみて続けられると判断できたらそのまま受験勉強を続けて行きましょう!

無料の教材や追加リソース

電験三種の学習を進めるにあたり、無料で利用できる教材や追加リソースを活用することは、効率的な学習に非常に有用です。以下に、おすすめの無料リソースをまとめました。

1. 無料の学習サイト

• 電験3種ドットコム:独学での合格を目指す方のために、ノウハウや参考動画、過去問題などを提供しています。

• 電験王:電験三種、二種、一種の過去問解説を無料で公開しているサイトです。

• 電験ガイド:電験三種の公式や重要単語を単元ごとにまとめて掲載しており、勉強方法やおすすめ教材の紹介も行っています。

2. 無料の学習アプリ

• 電験三種 法規科目 暗記アプリ:法規科目の暗記を効率的に進めるためのアプリです。

• 第三種電気主任技術者 | 試験問題演習アプリ:試験問題の演習を通じて、理解を深めることができます。

• 電験三種 電力科目 暗記アプリ:電力科目の重要事項を暗記するためのアプリです。

3. 過去問題集と解説動画

• TACの過去問題と解答解説:過去5年分の問題・解答が掲載されており、詳細な解説動画も提供されています。

• TACの一問一答問題集:各科目の暗記分野から過去問をピックアップし、一問一答形式で解答できます。

4. YouTubeチャンネル

• 電験王の動画チャンネル:電験王はYouTubeでも解説動画を発信してくれています。TACで講師もしているので解説がシンプルで非常に分かりやすいです。

• tahira:第1種電気主任技術者による過去問解説です。こちらもなるべくシンプルに解説してくれています。2種受験の方に特におすすめです。

サイトによってはかなり過去まで過去問が掲載されています。最新過去10年分の過去問に取り組めば十分合格できますよ!

苦手克服のための電験数学対策コース 通信講座

もともと苦手意思があるうえに参考書を読み込んで力をつけようとすると、苦手意識が高くなってしまいます。動画解説で耳で聞きながら図解をみて学習する方が理解しやすいです。

文系向けおすすめコースと講師の特徴

おすすめ度★★★

企業の講師として電験3種の合格者を多数輩出した実績を持ち、塾講師の経験もあるプロの講師による講座が魅力です。全科目を1人の講師が担当しているため、相性も図りやすいです。

合格一括コースは電気数学と電気基礎からやさしく、しっかりフォローしながら学習を進められるので文系でも安心です。

おすすめ度★★

こちらも数学からしっかりフォローしてくれます。講師が科目ごとに違うため相性の点で少し不安が残ります。しかし、動画内容はしっかりしているので実力は付きます。

オンライン学習と通学どちらを選ぶべき?

通学はダメです。必ずオンライン学習講座を選びましょう。

電験の学習は継続は重要です。社会人になると仕事しながらの通学を続けるのは至難です。(仕事で疲れているのにさらに勉強しても頭に入らず非効率です)

スキマ時間を利用でき、スマホで学習できることが必須条件です。

オンライン講座の選び方

自分に合った(自分が必要としている)講座を選ぶことが重要です。また自分と相性が良いか?講師の解説が分かりやすいか?などサンプル動画をみて慎重に選びましょう。

講座はどれも高額になるので資料請求などでしっかり見極めていきましょう。先ずは行動あるのみです!

集中して取り組める効率的な学習時間の作り方

知識定着に有効なのは短時間の勉強×複数回の反復です。よって週末に何時間も勉強するよりも1日1時間の勉強×7回の方が効果的。

それを実現するのがスキマ時間の学習です。通勤時間、待ち時間、休憩時間に動画解説の基礎学習をしたり過去問に少し取り組んだりすることで短時間に集中して勉強できます。

最大効率で過去問を活用するコツ

過去問を取り組み前に基礎知識を身に着けておくことが重要です。通信講座を受講していればスキマ時間の動画視聴で基礎学習が行えます。

各科目の各単元ごとに動画が5つあり、1つ10分から20分程度です。

2倍速でいいので動画を5つすべて視聴してから(単元の基礎をすべて学んでから)過去問に取り組むと、基礎の理解が深まり応用がきくようになります。

まとめ

試験直前までに習得しておくべき電験数学の要点

電験三種の試験直前に 「最低限これだけは押さえておくべき電験数学」 を整理しました。 解法の型を覚えて、計算ミスを減らすことが得点アップのカギ になります。

✅ 最低限マスターすべき5つの数学ポイント

1. 複素数計算(j を使いこなす)

2. 三角関数(電圧・電流の合成計算)

① 複素数計算(j を使いこなす)

✅ 試験直前に押さえるポイント

• j^2 = -1、j^3 = -j、j^4 = 1

• 並列計算は「共役複素数」を使って有理化 する

📌 頻出問題:インピーダンスの計算

• コイルのリアクタンス:X_L = j\omega L

• コンデンサのリアクタンス:X_C = \frac{1}{j\omega C} = -j\frac{1}{\omega C}

🟢 解法の型

• コイルのインピーダンスは j がつく(遅れる)

• コンデンサのインピーダンスは -j がつく(進む)

• 並列回路では「共役複素数」をかけて分母を有理化

② 三角関数(電圧・電流の合成計算)

✅ 試験直前に押さえるポイント

• 三平方の定理: a^2 + b^2 = c^2

• 角度の基本値(30°, 45°, 60° の sin, cos, tan)

• 位相差の求め方: \tan\theta = \frac{y}{x}(三角関数を使う)

📌 頻出問題:交流電圧の合成

V_1 = 100\angle0^\circ, V_2 = 50\angle90^\circ の合成電圧は?

🟢 解法の型

V_{\text{合成}} = \sqrt{100^2 + 50^2} = 112.5 V

\theta = \tan^{-1} \left( \frac{50}{100} \right) = 26.57^\circ

電圧合成問題は 三平方の定理 + tan の逆関数で角度を求める!

その他の低価格・割引研究教材オプション

電験三種の学習において、低価格で効果的な教材を探している方へ、以下のオプションをご紹介します。

2. 中古教材の活用

中古品の購入もコスト削減に有効です。 例えば、ジモティーなどのフリマサイトでは、電験三種の参考書が出品されていることがあります。 ただし、書き込みや汚れの状態を確認し、最新の試験傾向に対応しているか注意が必要です。

4. 電子書籍の活用

電子書籍は紙の書籍よりも安価な場合があります。 例えば、TAC出版の『みんなが欲しかった! 電験三種 理論の教科書&問題集 第3版』は、Kindle版で約3,346円で購入可能です。

5. 図書館の利用

地域の図書館では、電験三種関連の書籍を所蔵している場合があります。 無料で借りられるため、まずは近隣の図書館の蔵書を確認してみてください。

注意点

教材を選ぶ際は、最新の試験傾向に対応しているかを確認することが重要です。 特に中古品や古い版の書籍は、内容が古くなっている可能性があるため、注意が必要です。

これらのオプションを活用し、効果的かつ経済的に電験三種の学習を進めてください。